На основную страницу кафедры ВТМГБ.

Студенты кафедры ВТМГБ активно привлекаются к выполнению научно-исследовательских работ по проектам Российского научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и других.

Выбор научного руководителя и темы научной работы студента МФТИ, обычно, происходит в весеннем семестре 3 курса для бакалавров и в течение осеннего семестра 5 курса для магистров. Студент имеет право смены научного руководителя при условии согласия текущего и нового научных руководителей. При смене научного руководителя студент обязан уведомить об этом руководство кафедры ВТМГБ.

Работы, которые предлагали в прошлые годы: архив НИР.

Ниже перечислены темы работ, которые могут стать основным направлением научной деятельности студента в 2025-2026 годах.

1. Численный бифуркационный анализ и анализ устойчивости физических, технических и биологических систем >>

2. Моделирование климатической системы Земли >>

3. Электромеханическая модель сердца >>

4. Разработка алгоритмов верификации, интерполяции и ассимиляции данных наблюдений о состоянии морских сред >>

5. Алгоритмы обработки сигнала при передаче данных по оптическому волокну >>

6. Численное моделирование фильтрации в образцах цифрового керна >>

7. Биомеханическое моделирование плечевого и коленного суставов >>

8. Разработка WEB-интерфейса для диагностики заболеваний коронарных артерий >>

9. Электромеханическая модель сердца >>

10. Предсказательное моделирование операции Фонтена >>

11. Модели диастолического состояния аортального клапана >>

12. Численное моделирование течений подземных вод и переноса загрязнений для объектов атомной отрасли >>

13. Развитие INMOST – программной платформы для распределенного математического моделирования >>

14. Прогноз временных рядов методами машинного обучения >>

15. Математическое моделирование верхней атмосферы и ионосферы Земли >>

16. Исследование точности воспроизведения скорости приземного ветра в модели ПЛАВ >>

…Список в стадии формирования.

Численный бифуркационный анализ и анализ устойчивости физических, технических и биологических системНаучный руководитель д.ф.-м.н. Нечепуренко Ю.М. Возможные направления работы: 1) Разработка и обоснование матричных методов бифуркационного анализа систем дифференциальных уравнений. 2) Бифуркационный анализ моделей динамики инфекций и иммунного ответа и разработка перспективных терапии хронических заболеваний. 3) Разработка и обоснование матричных методов анализа устойчивости стационарных и периодических решений систем дифференциальных уравнений. 4) Анализ устойчивости до, транс и сверхзвуковых течений и расчет положения ламинарно-турбулентного перехода в них. По всем направлениям будет предложены и обсуждены со студентом конкретные задачи, из которых он/она сможет выбрать себе тему научной работы. При этом, возможен как уклон в сторону математики, так и более глубокое погружение в выбранное приложение. Наши типичные публикации в этих направлениях: |

|

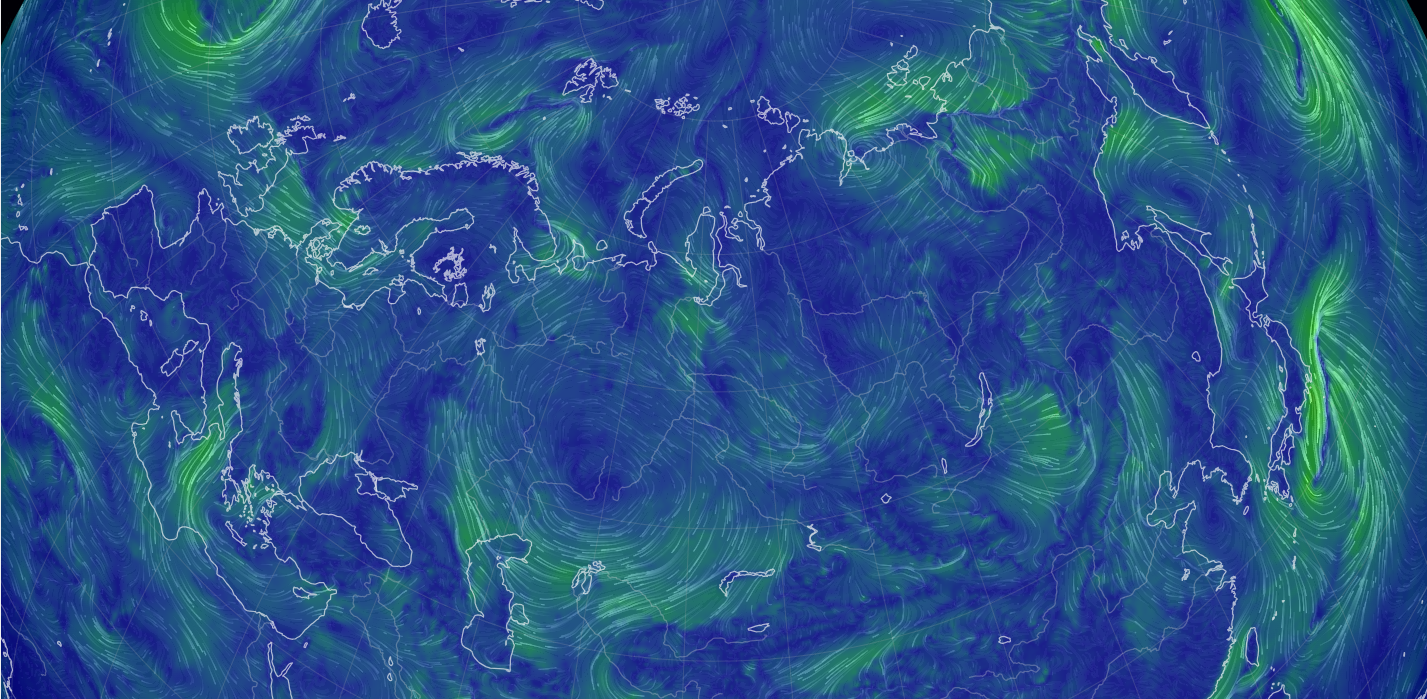

Моделирование климатической системы Землинаучные руководители: Наша научная группа занимается разработкой национальной математической модели Земной системы INMCM в рамках Консорциума организаций «Моделирование и прогнозирование глобального климата» (cайт консорциума: https://esm-ru.ru/). Описание модели можно найти, например, в книге Математическое моделирование Земной системы – pdf. Модель INMCM представляет собой высокотехнологичный программный комплекс, который объединяет в себе блоки общей циркуляции атмосферы и Мирового океана, морского льда, атмосферной химии, электричества и другие. Помимо непосредственно разработки модели мы с ее помощью занимаемся исследованием климатической системы Земли, а также ее прошлых, современных и будущих изменений (на масштабах от нескольких десятков до тысяч лет). Кроме того, модель INMCM успешно применяется при подготовке сезонных (на несколько месяцев, например, на зиму) и сверхдолгосрочных (на несколько лет) прогнозов Гидрометцентром России и Северо-Евразийским Климатическим Центром ВМО. Задачи для студенческих НИР очень разнообразны и могут включать в себя анализ климатических данных, развитие отдельных блоков модели или ее программную оптимизацию, исследование связей внутри климатической системы и другие. Ниже приведен список возможных задач (но они им не ограничиваются):

|

|

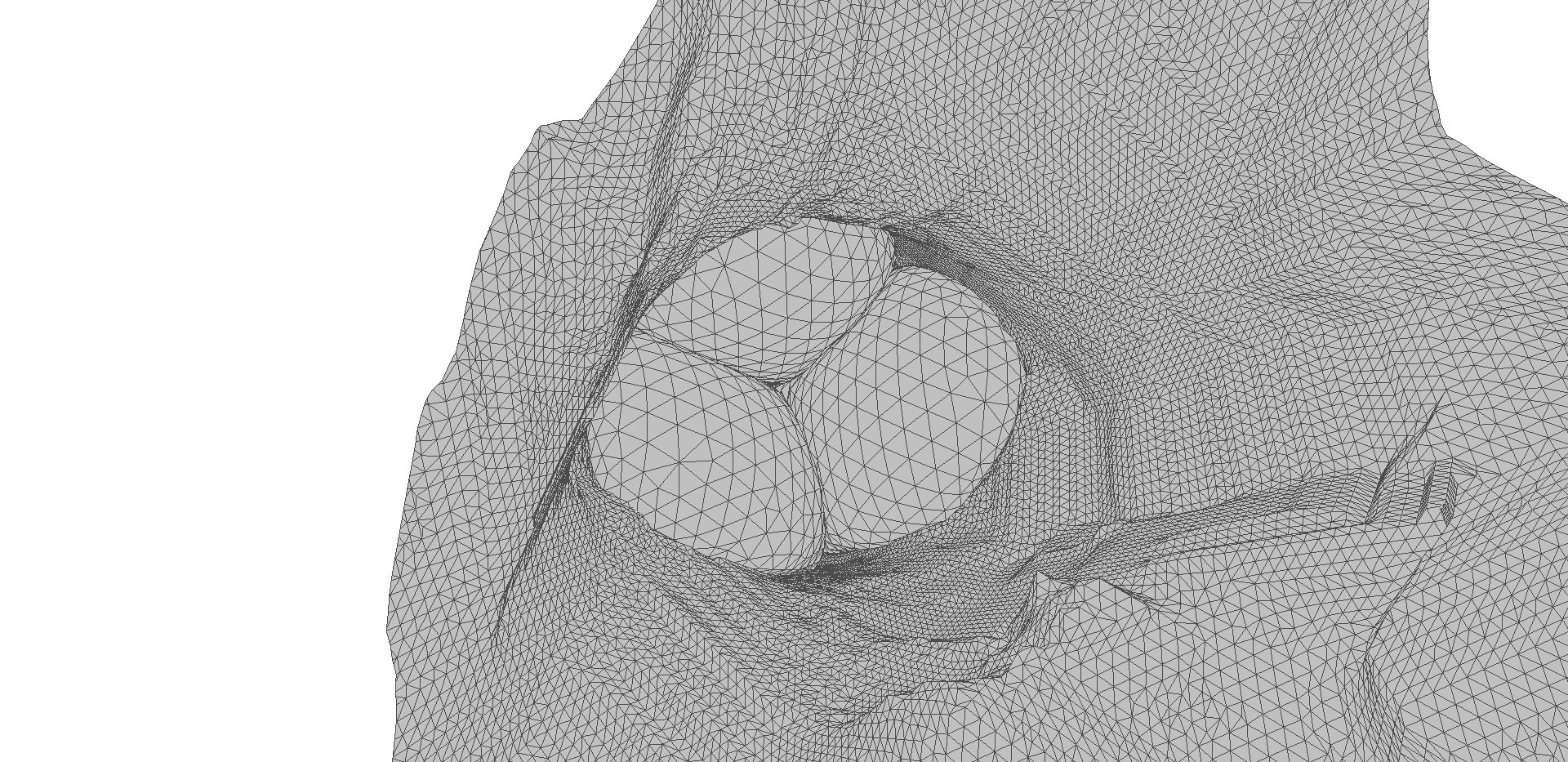

Электромеханическая модель сердцаНаучный руководитель: к.ф.-м.н. Данилов Александр Анатольевич, к. 629, a.a.danilov at gmail.com В последнее время персонализированные модели все чаще используются в медицине, в частности для диагностики заболеваний сердца и выработки рекомендаций по их лечению. Математическая модель сердца описывает сложные молекулярно-клеточные механизмы, лежащие в основе электрофизиологической активности миокарда (распространение волн электрического возбуждения), механику сокращения стенок камер сердца и физико-химические процессы электромеханического сопряжения. Персонализированная модель также учитывает анатомические особенности строения сердца пациента. Для моделей с высоким пространственным разрешением используются многопроцессорные вычислительные кластеры, и в том числе графические ускорители. В качестве студенческих проектов предлагается подготовка и настройка сопряженной электромеханической модели сердца, разработка вычислительных модулей, программных интерфейсных модулей для взаимодействия с пользователем, а также исследование поведения сердца при различных параметрах модели. |

|

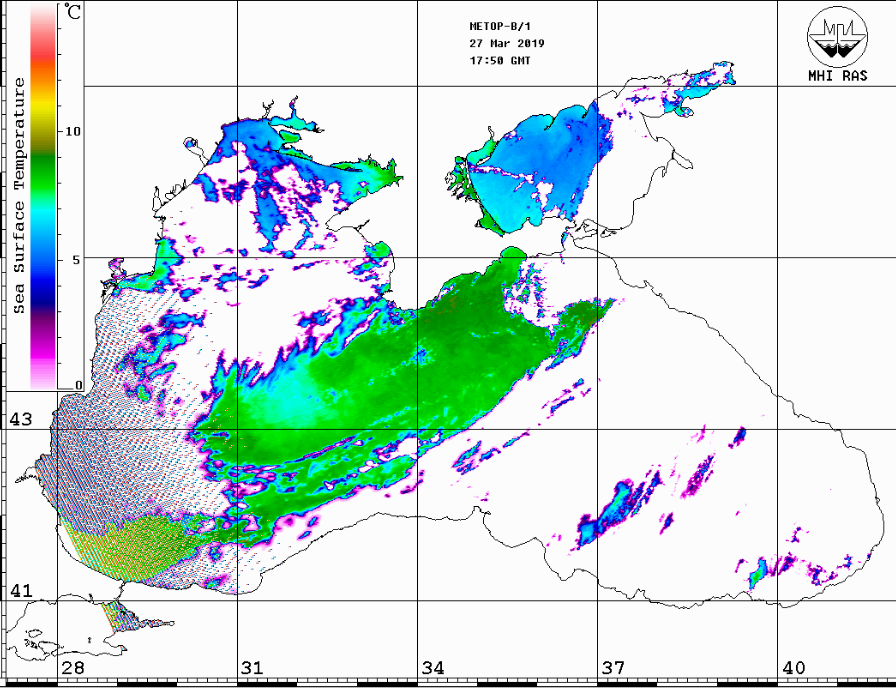

Разработка алгоритмов верификации, интерполяции и ассимиляции данных наблюдений о состоянии морских средНаучный руководитель: к.ф.-м.н. Захарова Н.Б., комната 708, zakharova_nb at mail.ru В задачах мониторинга и моделирования состояния морских систем важную роль играют данные наблюдений. Они используются как для мониторинга состояния исследуемых сред, так и для моделирования гидротермодинамики в численных моделях посредством процедур ассимиляции данных. В качестве студенческих проектов предлагается выполнение следующих задач:

Часть задач обусловлена выполнением проекта РНФ по созданию Информационно – вычислительной системы вариационной ассимиляции данных наблюдений «ИВМ РАН – Черное море» и её интеграции с программно-аппаратным комплексом ЦКП «ИКИ-Мониторинг». В рамках проекта ведется научная работа по исследованию и совершенствованию вычислительных алгоритмов и прикладная работа по развитию информационных систем моделирования и мониторинга состояния Черного и Азовского морей. Одним из практических приложений проекта является развитие возможностей системы «See the Sea», разрабатываемой в Институте космических исследований РАН, позволяющей проводить исследования процессов, происходящих в морских акваториях. Полезная презентация по теме исследований. |

|

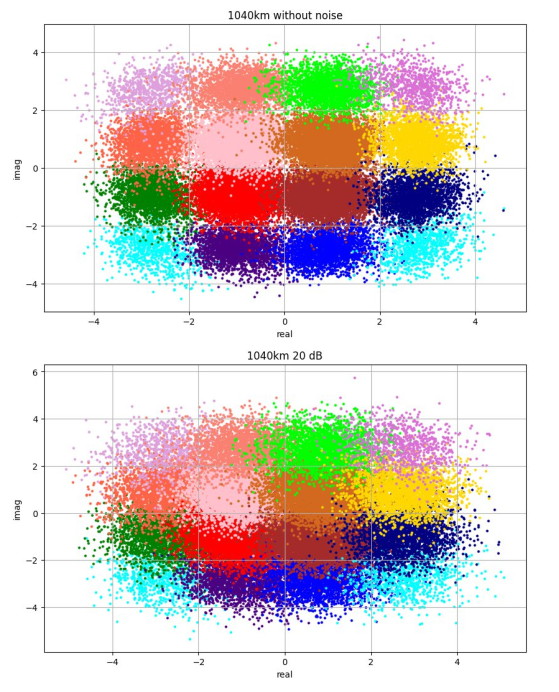

Алгоритмы обработки сигнала при передаче данных по оптическому волокнуНаучный руководитель: к.ф.-м.н. Шелопут Татьяна Олеговна, к. 708, sheloput at phystech.edu Оптоволоконные системы являются основой глобальных телекоммуникационных сетей, а также используются для передачи данных во многих отраслях промышленности и сферах человеческой деятельности. В настоящее время для увеличения пропускной способности сетей и улучшения качества передачи данных существует потребность в развитии методов обработки сигналов. В рамках данного направления возникают интересные научные задачи. Распространение сигнала в оптическом волокне можно моделировать с использованием нелинейного уравнения Шредингера, которое до сих пор является объектом интереса математиков. Для различных режимов передачи сигнала существуют его приближения, с помощью которых учеными и инженерами предлагаются алгоритмы обработки сигнала. Алгоритмы должны быть численно эффективными – это обосновано тем, что сложность и дороговизна инженерного оборудования, которое используется на практике, существенно зависит от необходимого числа операций умножения. Алгоритмы должны быть устойчивыми по отношению к шуму, который неизбежно возникает при передаче сигнала по оптическому волокну. В качестве НИР предлагается разработать эффективные алгоритмы обработки сигнала для передали с несколькими поднесущими, а также исследовать новые идеи и подходы (конкретная задача зависит от пожеланий студента). |

|

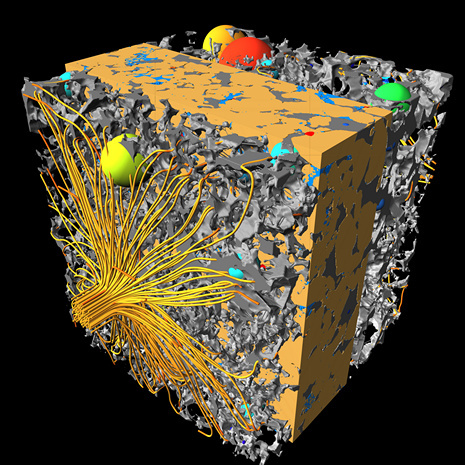

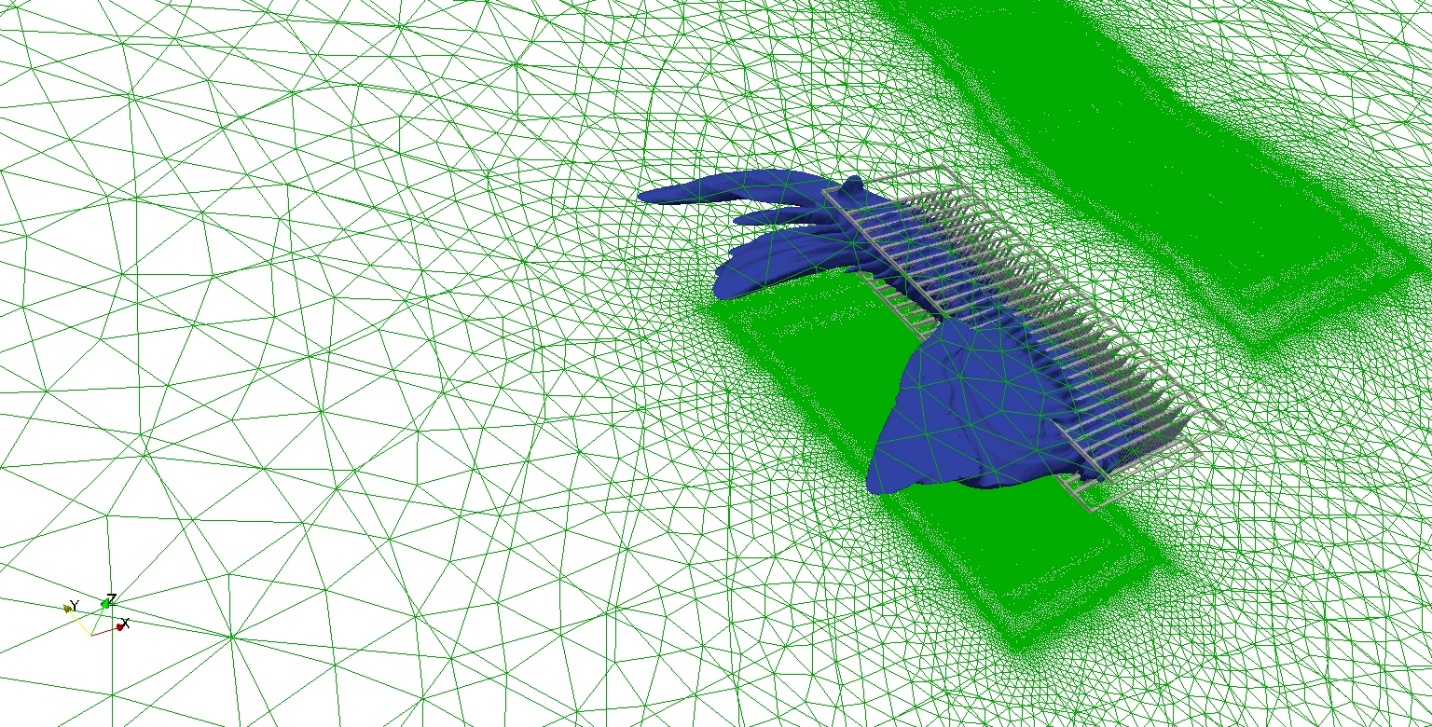

Численное моделирование фильтрации в образцах цифрового керна.Научный руководитель: д.ф.-м.н. Василевский Ю.В., комната 625, yuri.vassilevski at gmail.com Возможные направления работы: Задачи моделирования цифрового керна (Digital Rock Physics) стоят на переднем крае науки в области нефтяного инжиниринга в силу их чрезвычайно высокой практической ценности. Результат работы этих моделей – получение точных оценок для важнейших характеристик породы нефтеносных пластов, таких как относительная проницаемость, смачиваемость, пористость, минеральный состав породы. Эти данные используются в промышленных нефтяных симуляторах для оптимизации процессов добычи. Направление Digital Rock Physics активно развивается последние несколько лет благодаря разработке новых эффективных численных моделей. Существует несколько подходов построения таких моделей, начиная от упрощенных моделей поровых сетей и заканчивая прямым численным моделированием на масштабах пор (мкм). Работа над проектом подразумевает участие в разработке новой трехмерной модели цифрового керна на основе разработанных в ИВМ технологий. Над проектом работает команда разработчиков из ИВМ РАН и Сириус при взаимодействии с сотрудниками из НТЦ-ГазПромНефть. Модель написана на языке C++ с использованием открытой программной платформы INMOST (https://github.com/INMOST-DEV/INMOST, http://inmost.org/) и технологий MPI/OpenMP. Возможные темы дипломных работ: |

|

Биомеханическое моделирование плечевого и коленного суставовНаучный руководитель к.ф.-м.н. Александра Сергеевна Юрова, Фундаментальные биомеханические исследования в области травматологии и ортопедии и предсказательное моделирование ортопедических операций являются основой для повышения эффективности диагностики и лечения пациентов с заболеваниями плечевого и коленного суставов. ИВМ РАН совместно с кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого московского государственного медицинского университета (Сеченовского университета) начинает разрабатывать методы построения персонализированных биомеханических моделей плечевого и коленного суставов на основе обработки медицинских изображений. Модели включают основные кости сустава, фиксирующие сустав связки, управляющие движением сустава мышцы. В качестве студенческих проектов предлагается участие в разработке модели коленного сустава (норма/патология) и модели совместного функционирования плечевого сустава и шейного отдела (норма/патология) с помощью пакета OpenSim, исследованиях на их основе и их внедрении в клиническую практику. Публикации по теме: |

|

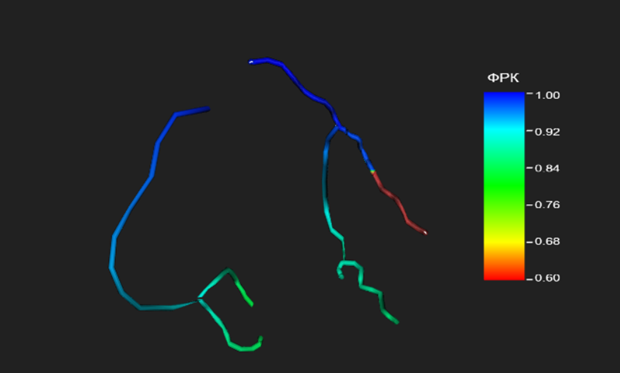

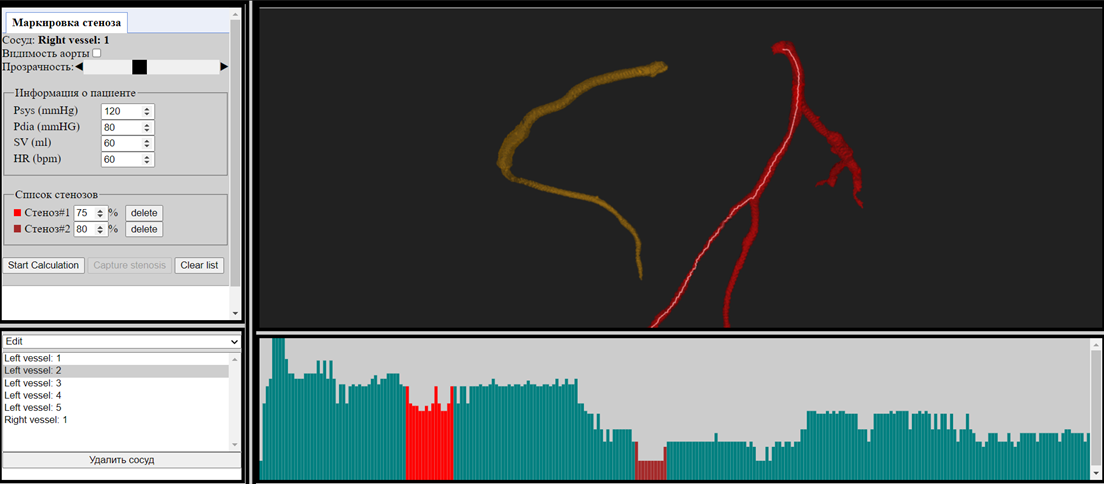

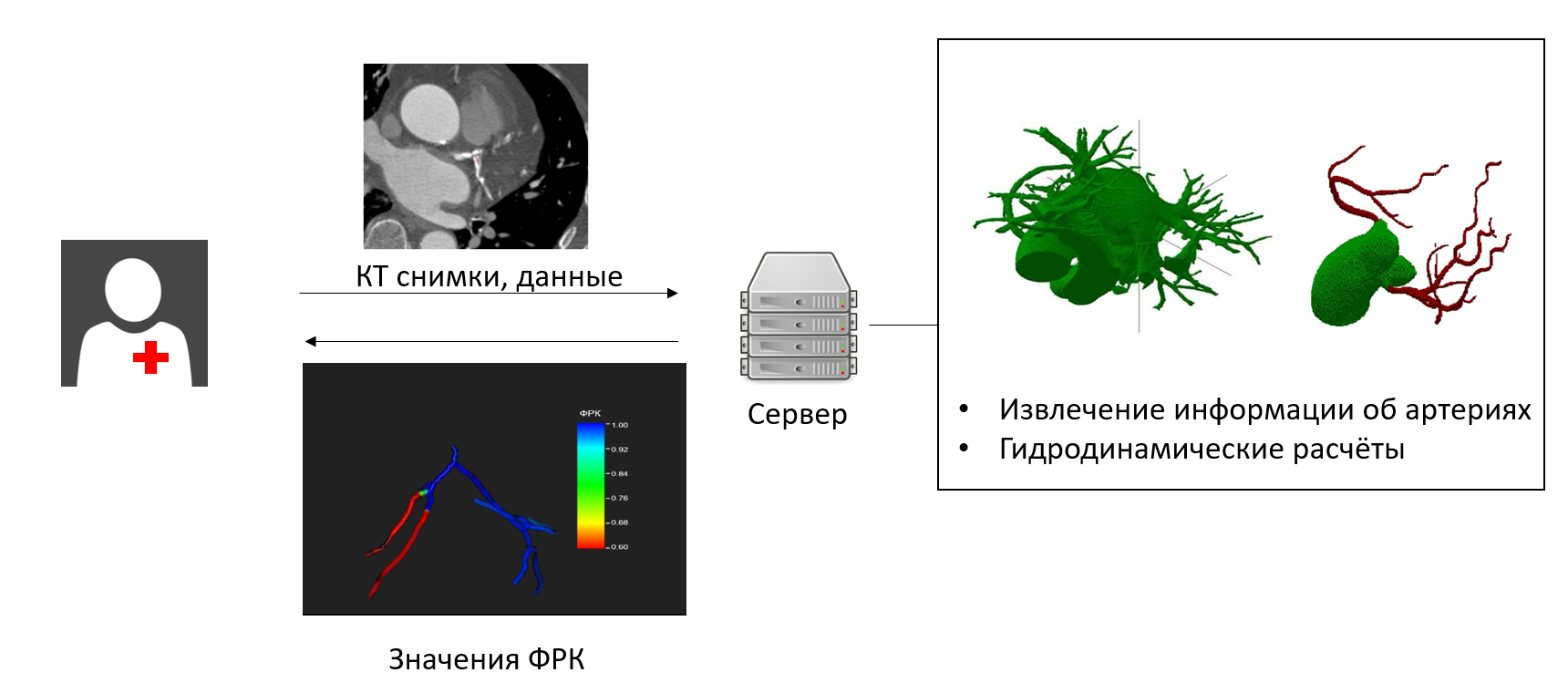

Разработка WEB-интерфейса для диагностики заболеваний коронарных артерийНаучный руководитель: к.ф.-м.н. Гамилов Тимур Мударисович, WEB-интерфейс для диагностики заболеваний коронарных артерий разрабатывается в ИВМ РАН совместно с Сеченовским Университетом. Его целью является удешевление и упрощение диагностики стенозов коронарных артерий. WEB-интерфейс является сложным программным продуктом, включающим в себя модули, отвечающие за сегментацию снимков компьютерной томографии, выделение центральных линий, гидродинамические расчёты, передачу данных между клиентом и сервером и т.д. Возможные направления НИР: |

|

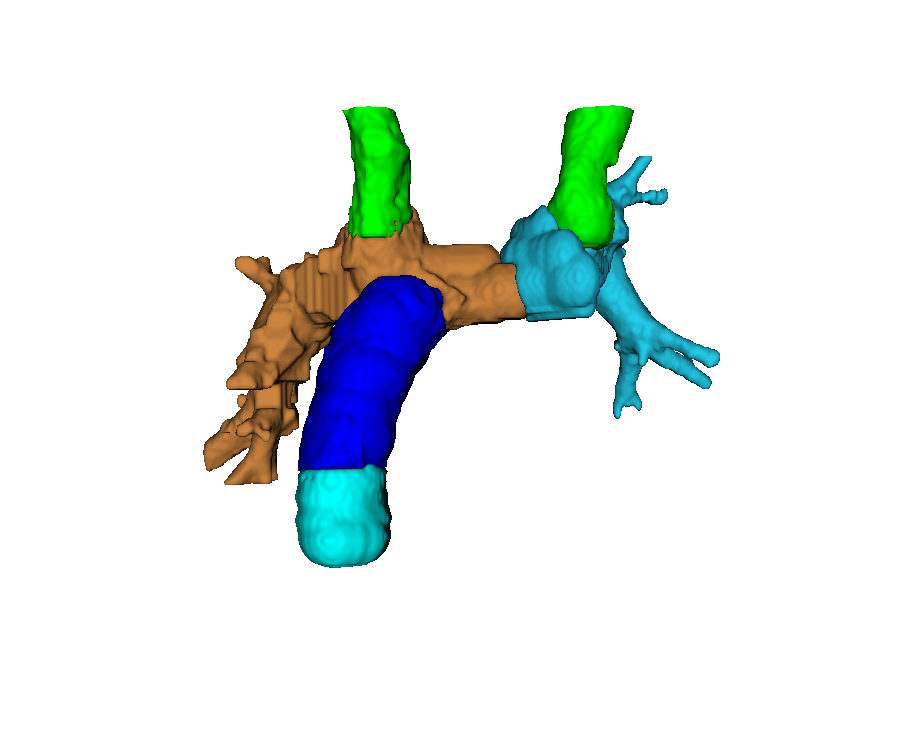

Предсказательное моделирование операции ФонтенаНаучный руководитель: к.ф.-м.н. Добросердова Татьяна Константиновна, к. 624, dobroserdovatk at gmail.com Операция Фонтена – хирургическая коррекция, выполняемая детям со сложными пороками сердца, при которых один из желудочков не может выполнять свою функцию: полые вены соединяются с легочными артериями, а кровь попадает из большого круга в малый, минуя сердце. Уменьшить вероятность возникновения осложнений в послеоперационном периоде возможно с помощью математического моделирования. В рамках модели течения крови, построенной для конкретного пациента, выбирается наилучшая конфигурация соединения сосудов путем оптимизации определенных гемодинамических параметров. Проект выполняется при сотрудничестве ИВМ РАН и Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. |

|

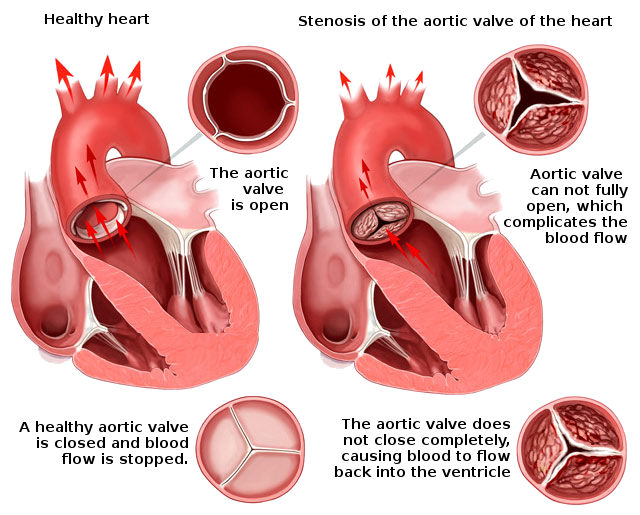

Модели диастолического состояния аортального клапанаНаучный руководитель: д.ф.-м.н. Василевский Юрий Викторович, комната 625, yuri.vassilevski at gmail.com Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности в мире. Операции по реконструкции аортального клапана могут быть оптимизированы благодаря использованию персонализированных математических моделей закрытия аортального клапана. ИВМ РАН совместно с Лабораторией математического моделирования в медицине Института персонализированной медицины НТПБ Сеченовского университета разрабатывает такие модели. В качестве студенческих проектов предлагается участие в разработке этой модели и сопутствующей технологии системы поддержки врачебных решений, исследованиях на их основе и их внедрении в клиническую практику. |

|

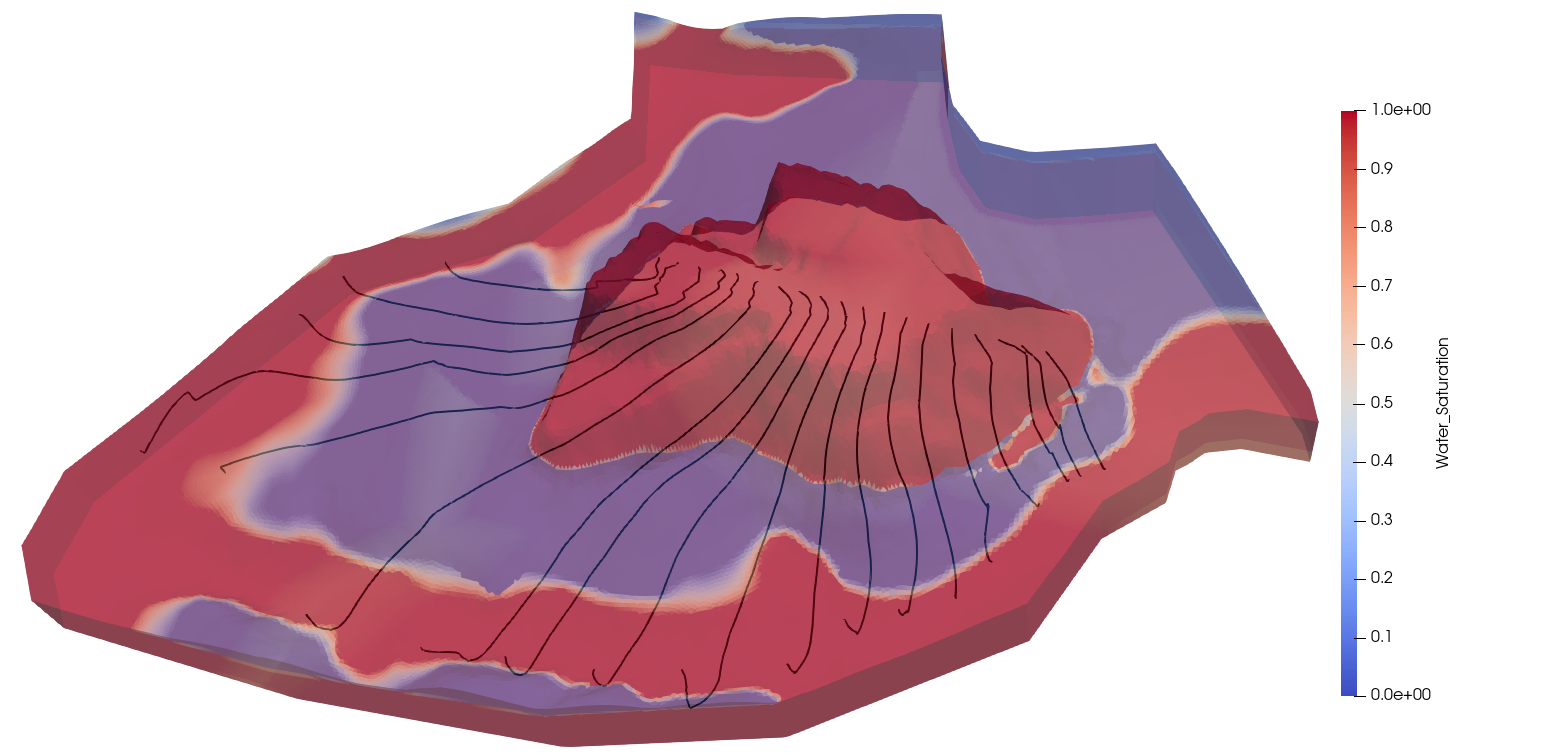

Численное моделирование течений подземных вод и переноса загрязнений для объектов атомной отраслиНаучный руководитель к.ф.-м.н. Капырин И.В., Одним из ключевых факторов дальнейшего успеха развития атомной энергетики является безопасное обращение с радиоактивными отходами, в частности, их захоронение. В сотрудничестве с Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН) разрабатывается программный комплекс GeRa для моделирования динамики распространения загрязнений в подземной среде. Создаются математические и численные модели всех значимых процессов, определяющих поведение радионуклидов на разных масштабах: в захоронении, в барьерах безопасности, в геологической среде. В данной научной группе студенты познакомятся со всеми этапами такого моделирования: Результаты научной работы находят быстрое применение на практике в разрабатываемом подземном симуляторе GeRa (Геомиграция Радионуклидов) – программном комплексе мирового уровня, аттестованном Ростехнадзором и применяемом рядом организаций атомной отрасли. Как правило, в качестве курсовой работы студент изучает основы моделирования и делает первые шаги в собственном небольшом коде, а в дипломе уже внедряет новые наработки в GeRa и решает индустриальные задачи. Узнать больше о симуляторе GeRa можно на профильной странице проекта. |

|

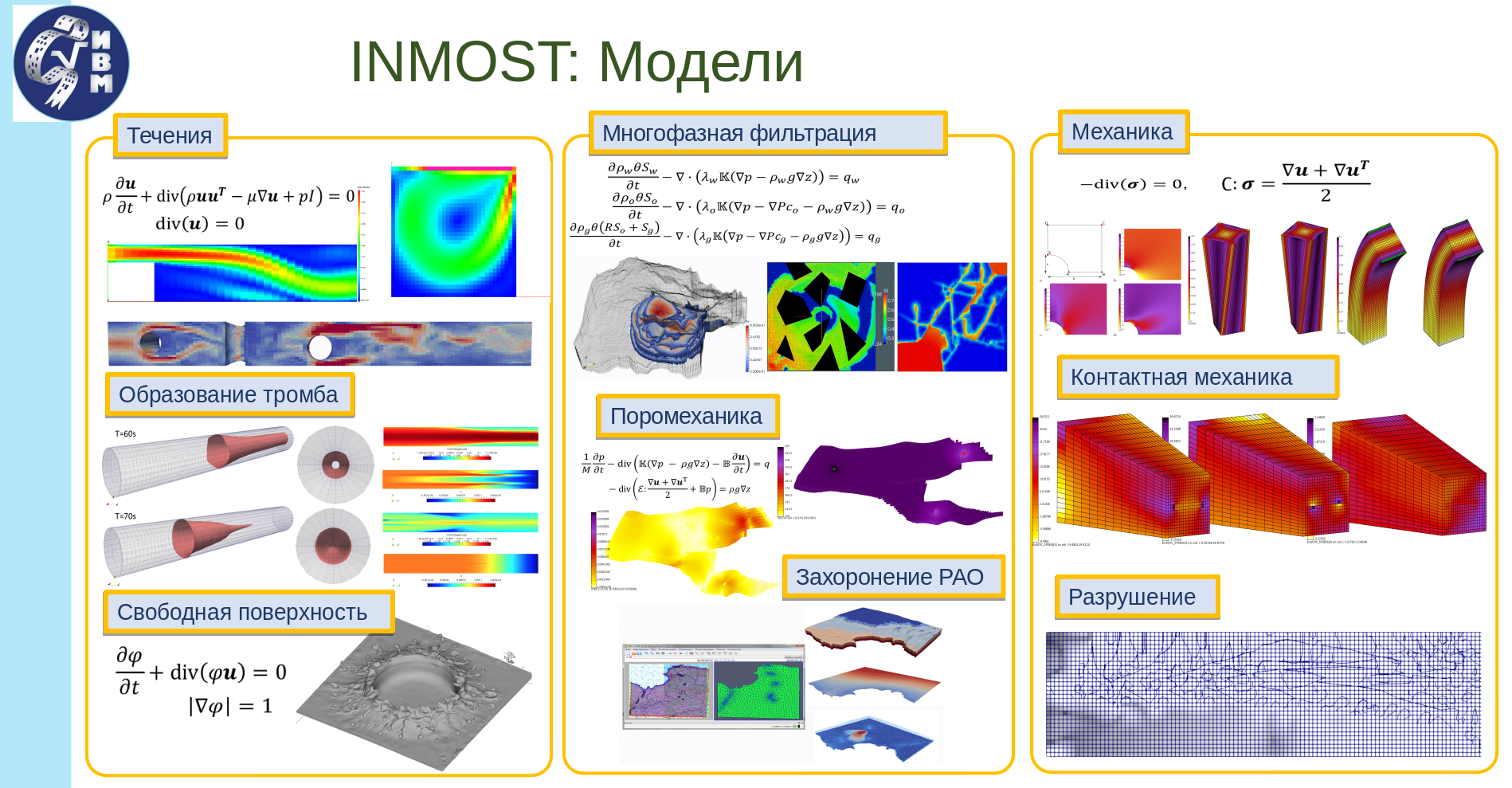

Развитие INMOST – программной платформы для распределенного математического моделированияНаучный руководитель к.ф.-м.н. Терехов К.М., к.ф.-м.н. Коньшин И.Г., Главной задачей программной платформы INMOST является обеспечение пользователя всеми необходимыми средствами для создания и исследования различных численных моделей. В данный момент INMOST является основой для ряда программных комплексов связанных с решением задач математической физики, от моделирования нефтедобычи и оценки загрязнения окружающей среды радионуклидами до движения крови в сосудах и моделирования тромбообразования. В программный комплекс входят как работа с распределенными по процессорам неструктурированными сеточными данными, но и удобный интерфейс для формирования и дальнейшего решения систем линейных уравнений, а также средства визуализации полученного решения. В качестве студенческих проектов предлагается дальнейшее развитие INMOST, а также создание программных комплексов для решения новых задач. Примеры задач: Все задачи имеют прикладное значение. Работы выполняются при поддержке Российского Научного Фонда (РНФ). |

|

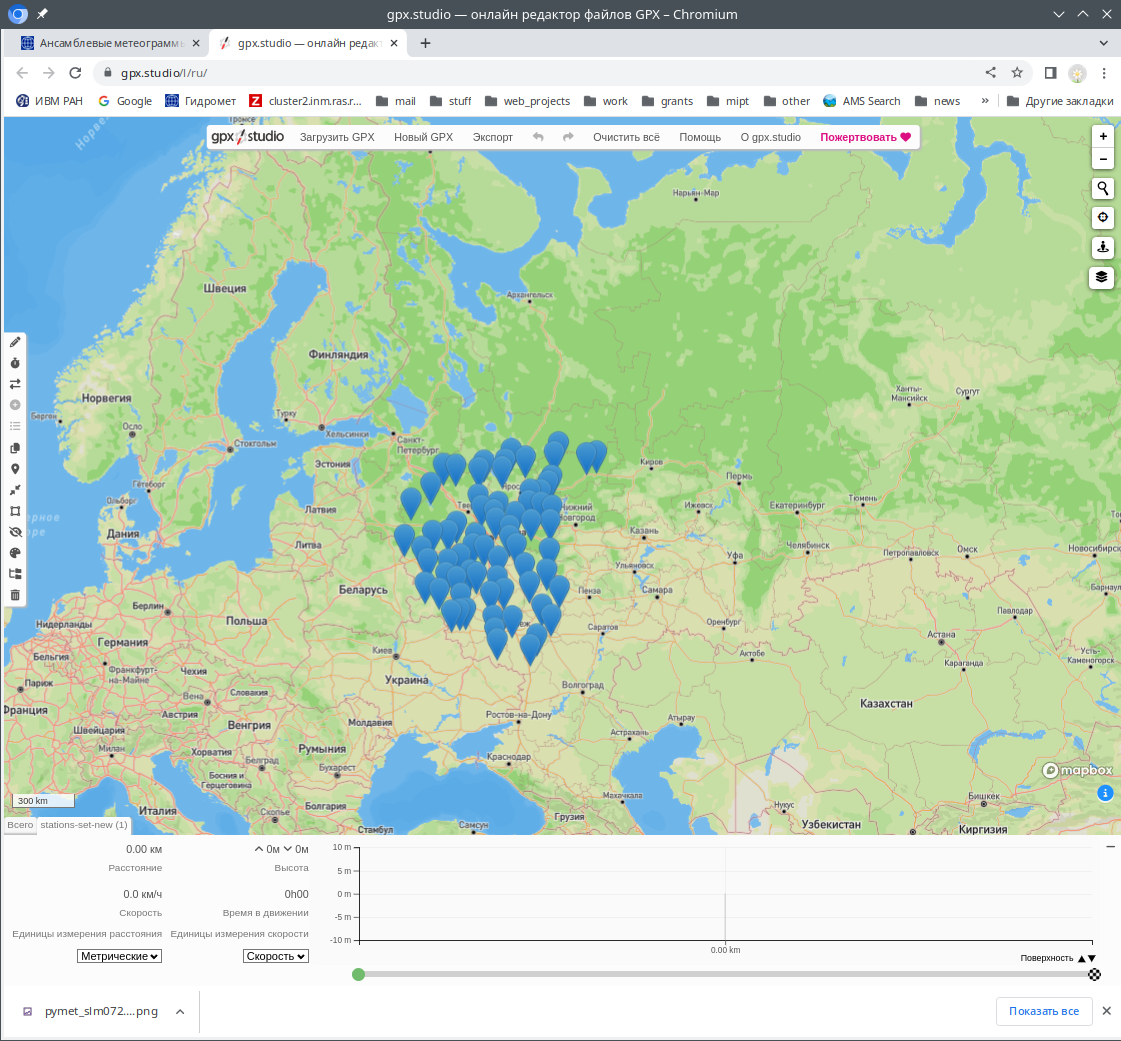

Прогноз временных рядов методами машинного обученияНаучный руководитель к.ф.-м.н. Фадеев Р.Ю., Задача анализа и прогноза временных рядов позволяет выявить в них скрытые тенденции и закономерности. Поэтому данное направление исследований востребовано при решении многих прикладных задач. В рамках НИР предлагается опробовать несколько подходов к решению задачи прогноза одномерного и двумерного рядов геофизических данных с применением регрессионного анализа и методов машинного обучения (cnn, lstm, bilstm, transformer). К конкретным задачам можно отнести: предсказание будущих наблюдений по измерительным станциям, прогноз ошибки численной модели, исследование предсказуемости отдельных геофизических полей методами машинного обучения. |

|

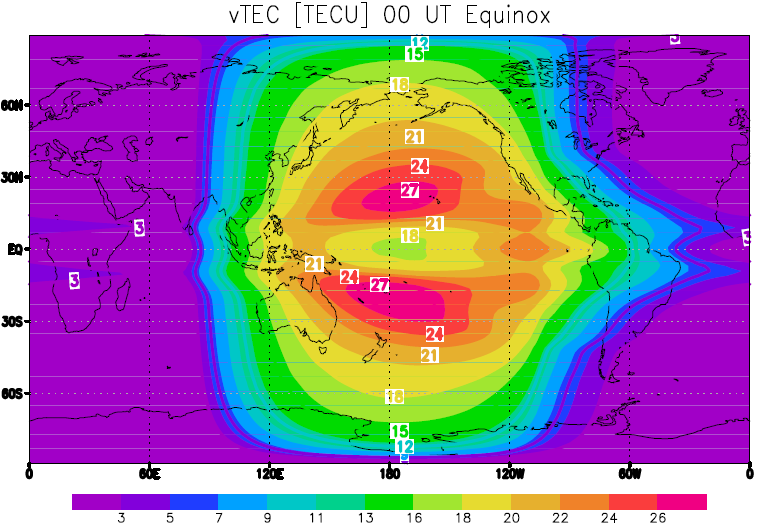

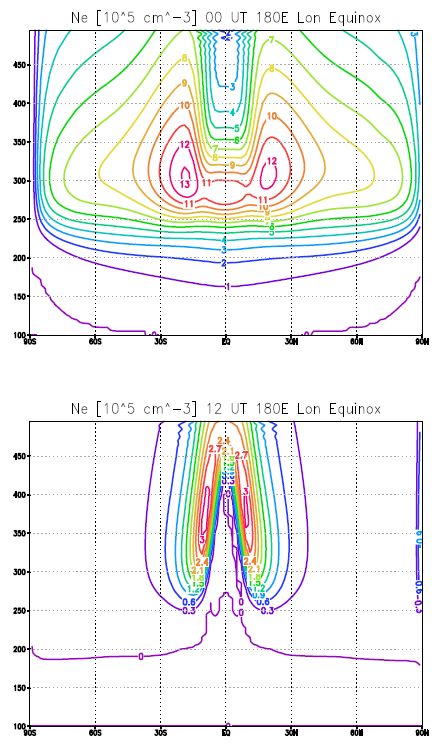

Математическое моделирование верхней атмосферы и ионосферы ЗемлиНаучный руководитель к.ф.-м.н. Кулямин Д.В., Тема исследований В рамках работы коллектива Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука по разработке и развитию глобальных моделей Земной системы важной составляющей является задача по моделированию верхних слоев атмосферы (вплоть до высот 500 км), включающая проблемы описания состояния Земной ионосферы и учет влияния магнитосферы, процессов на Солнце и явлений космической погоды. Верхняя атмосфера представляет существенный интерес как с точки зрения ее до конца неисследованной роли в формировании глобального состояния Земной системы и ее связи с космическими явлениями, так и особой роли ионосферы, которая представляет собой особую область атмосферы, содержащую свободные электроны и оказывающую влияние на распространение радиоволн разных масштабов, активно используемых современными спутниками или наземными системами связи. Информация о состоянии верхней атмосферы и ионосферы, в том числе о ее реакции на внешние возмущения космической природы, требуется для решения ряда задач космической отрасли, межконтинентальной и спутниковой радиокоммуникации, а также радиолокации, поскольку оно определяет характеристики движения и торможения низкоорбитальных спутников, а также условия для распространения радиосигналов (обеспечивающих бесперебойную работу систем дальней радиосвязи, локации, а также навигационных систем глобального спутникового позиционирования, включая западную систему GPS и российскую ГЛОНАСС). Таким образом, исследование и прогноз глобального состояния верхней атмосферы и ионосферы важны для развития технологий высокоточной навигации, повышения надежности и достоверности работы систем связи и других прикладных задач. В настоящее время работа научной группы сосредоточена на нескольких ключевых задачах. Первой задачей является разработка версии глобальной модели общей циркуляции атмосферы ИВМ РАН с высокой верхней границей (для высот 0-500 км) с включением описания ионосферы и воздействия космических факторов на формирование состояния атмосферы Земли на различных высотах. Подобная модель позволит по-новому взглянуть на ряд проблем, связанных с влиянием космических факторов на климат Земли, солнечно-земными связями и взаимодействием Земной и космической погоды. Основные проблемы моделирования верхней атмосферы связаны как с построением и реализацией эффективных и устойчивых численных алгоритмов для решения основных модельных уравнений различного типа, так и с исследованием с помощью разрабатываемых моделей ключевых физических процессов, ответственных за формирование глобального состояния и изменчивости среды, в том числе с анализом связей верхних и нижних слоев. Второй существенной проблемой является прогноз состояния верхней атмосферы и ионосферы, особенно в условиях внешних возмущений (таких как геомагнитные бури и др.). Это задача требует использования как качественной численной модели среды, так и большого объема данных наблюдений. Решение подобных задач включает построение систем усвоения данных, специальных параметризаций, а также использование нейронных сетей. Предлагаемые задачи

|

|

Исследование точности воспроизведения скорости приземного ветра в модели ПЛАВНаучный руководитель к.ф.-м.н. Фадеев Р.Ю., В настоящее время, прогноз скорости приземного ветра на масштабе 2-6 недель используется на практике весьма ограниченно, поскольку качество прогноза быстро деградирует с увеличением его заблаговременности. Этот временной масштаб считается «пустыней в области прогнозируемости»: роль начальных условий здесь ослабевает, а влияние граничных условий (температуры поверхности океана, морского льда, снежного покрова и др.) еще не проявляется в полной мере. Тем не менее, прогноз скорости приземного ветра крайне востребован в энергетике, сельском хозяйстве и оценке степени пожарной опасности. В отличие от предсказания на несколько дней вперед основным прогностическим продуктом здесь являются осредненные по неделям данные о состоянии нижней атмосферы, что позволяет повысить точность прогноза за счет фильтрации (сглаживания) короткопериодных флуктуаций [1]. Еще одним способом повышения точности прогноза является использование регрессионного анализа и методов машинного обучения для описания нелинейных связей крупномасштабной динамики атмосферы со скоростью приземного ветра [2]. В рамках научного исследования предлагается изучить точность прогноза скорости приземного ветра в модели ПЛАВ в сравнении с данными изменений (включая явления экстремального характера). Попробовать улучшить точность оперативного прогноза приземного ветра по модели ПЛАВ за счет использования методов машинного обучения. Оценка внутрисезонного прогноза ветра по гидродинамической модели до настоящего времени не проводилась и будет сделана впервые. Литература |

|